Ausdauer

Ausdauer ist eine der vier konditionellen Fähigkeiten. Sie bestimmt, wie lange deine Sportler*innen eine sportliche Belastung aufrechterhalten können und wie schnell sie nach einer Belastung wieder fit sind. Außerdem stellt sie sicher, dass der Körper deiner Sportler*innen auch während der sportlichen Belastung mit Energie versorgt wird. Als Übungsleiter*in solltest du dich also der Ausdauer deiner Sportler*innen widmen, wenn du möchtest, dass die Teilnehmer*innen deine Übungen, Spiele und Sportstunden länger oder entspannter mitmachen können. Oder ganz explizit, wenn deine Sportler*innen längere Strecken joggen, wandern, schwimmen etc. wollen.

Nicht nur in klassischen Ausdauersportarten ist es sinnvoll, die Ausdauer deiner Sportler*innen zu trainieren. Eine Grundlagenausdauer ist für alle Sportarten sinnvoll. Eine gute Ausdauer beugt unter anderem muskulärer Ermüdung vor und kann dazu beitragen, über einen langen Zeitraum koordinierte Bewegungen verletzungsfrei durchzuführen. Eine gute Ausdauer setzt voraus, dass die Muskeln über einen längeren Zeitpunkt mit ausreichend Energie versorgt werden. Dazu spielt einerseits das Herz-Kreislauf-System eine Rolle, andererseits verschiedene Bereitstellungen von Energie im Muskel.

Ausdauer

… ist definiert als die Fähigkeit des Körpers

- ermüdungsbedingte Leistungs- und Geschwindigkeitsabnahme während der Bewegung zu verzögern,

- die Erholungsfähigkeit zu beschleunigen und

- die Energieversorgung des Organismus auch während der Belastung adäquat sicherzustellen.

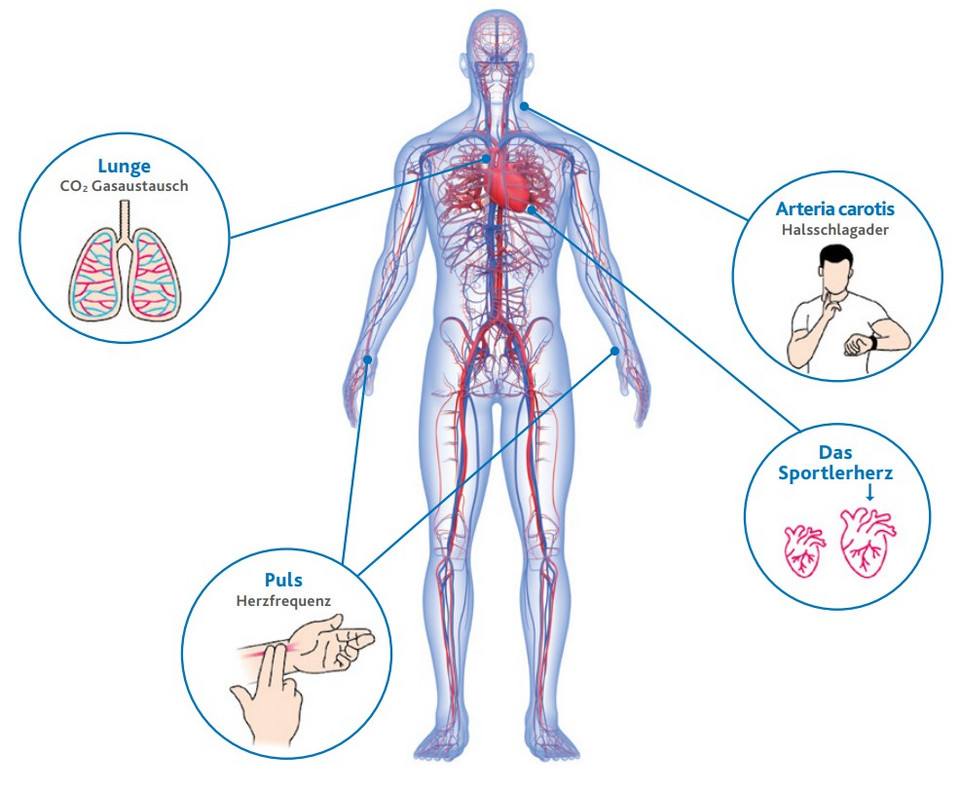

Herz-Kreislauf-System

Bei ausdauernden körperlichen Belastungen wie beim Radfahren, Joggen, Schwimmen oder Rudern wird das Herz-Kreislauf-System gefordert. Die Herzfrequenz steigt an, damit unter anderem die Blut- und damit Sauerstoffversorgung in der Muskulatur sichergestellt ist bzw. optimiert wird. Über das Blut wird der Sauerstoff, den wir einatmen, in alle Organe und die Muskulatur transportiert. Während des Ausdauertrainings wird unser Herz-Kreislauf-System (siehe Abbildung 6) gefordert und trainiert.