Kraft

Kraft ist eine der vier konditionellen Fähigkeiten. Kraft beschreibt die Fähigkeit, Widerstände zu halten (statische Muskelkraft), zu überwinden (konzentrische Muskelkraft) und entgegenzuwirken (exzentrische Muskelkraft). Kraft ist die Grundlage für jegliche alltägliche und sportliche Bewegung und hat daher bei den konditionellen Fähigkeiten einen relevanten Stellenwert. Kraft basiert auf Kontraktionen der Muskulatur. Man unterscheidet statische und dynamische (konzentrische und exzentrische) Kontraktionen, die für die unterschiedlichen Bewegungen relevant sind.

Beispiel zu den Kontraktionsformen der Muskelkraft:

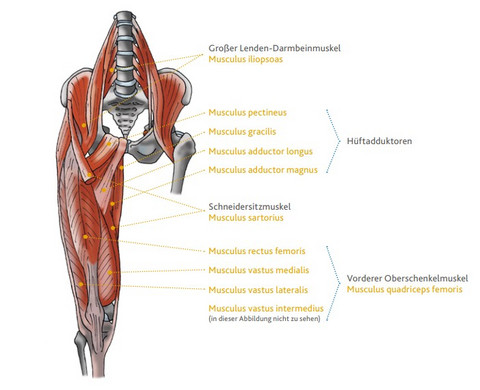

Bei einer Kniebeuge kontrahiert unter anderem die vordere Oberschenkelmuskulatur (Quadrizeps). Die drei Kontraktionsformen kommen dabei in den folgenden Phasen der Kniebeuge zur Geltung.

- Statische Muskelkraft: in der Stützphase oben und unten (siehe Abbildung 4)

- Exzentrische Muskelkraft: während des Absenkens

- Konzentrische Muskelkraft: während des Hochdrückens.

Für dich als Übungsleiter*in ist es wichtig, die unterschiedlichen Formen der Muskelkraft zu kennen, damit du die richtigen Übungen für die Anforderungen deiner Sportler*innen auswählen kannst.

Beispiel: Du möchtest die Sprungkraft deiner Sportler*innen verbessern und dazu die entsprechenden Muskeln trainieren. Einer davon ist der vordere Oberschenkelmuskel. Bei einem Sprung geht es darum, sich vom Boden wegzudrücken. Wenn du diese Fähigkeit mit der Kniebeuge trainieren willst, dann ist die konzentrische Muskelkraft die relevante Kraftform, weil sie für das Hochdrücken vom Boden relevant ist. Gleichzeitig spielt die Kniebeuge in einer exzentrischen Ausführung eine wichtige Rolle. Denn in diesem Beispiel ist die exzentrische Muskelkraft für die verletzungsfreie und kontrollierte Landung relevant, da in dieser Phase das gezielte Entgegenwirken der Kraft (der auf dem Boden landenden Körpermasse) notwendig ist. Auch beim Krafttraining ist die exzentrische Muskelkraft relevant, z. B. für das Muskelwachstum.

Beachte, dass du exzentrisch mehr Kraft aufbringen kannst als konzentrisch. Für die Praxis mit deinen Breitensportler*innen empfehlen wir einen Mix aus konzentrischer und exzentrischer Phase bei dynamischen Kraftübungen.

Beispiel für einen Mix aus konzentrischen und exzentrischen Phase: Die Stärkung der vorderen Oberschenkelmuskulatur mittels Kniebeuge erfolgt durch einen Mix aus konzentrischer und exzentrischer Phase: kontrolliertes, langsames Absenken (exzentrische Phase) und langsames bis zügiges Hochdrücken (konzentrische Phase) in die Streckung.

Wie entsteht Kraft?

Um Kraft entfalten zu können, wird unter anderem der aktive Bewegungsapparat benötigt. Dazu gehören unter anderem Muskeln und Sehnen. Die Muskeln erhalten über die Nerven das Signal, dass es zu einer Muskelkontraktion kommt. Die Muskulatur erzeugt die Kraft. Die Sehnen sind für die Kraftübertragung der Muskulatur auf den passiven Bewegungsapparat verantwortlich (u. a. auf die Knochen) und ermöglichen damit eine kontrollierte Bewegung. Sehnen sind das Bindeglied zwischen den Muskeln und den Knochen (siehe Abbildung 5). Manche Muskeln sind auch ohne strangförmige Sehnen, also quasi direkt an den Knochen befestigt, und entwickeln darüber Bewegungsimpulse (siehe Abbildung 6).